仕上がりをイメージして、失敗しない印刷物を作ろう!

─ 裁ち落とし編 ─

最近、蒸篭を購入してヘルシーに食欲の秋を乗り切ろうとしているKです。

さてさて、印刷物を作る際に、プロが必ず意識するポイントのひとつが「裁ち落とし(塗り足し)」です。印刷初心者やデザイン初心者の方にはなじみがないかもしれませんが、これを知らずにデータを作ると、思わぬ「白フチ」やデザインの欠けが起こり、せっかくの印刷物が台無しになることも。今回は、印刷物の仕上がりを美しく整えるために欠かせない「裁ち落とし」について、わかりやすく解説します。

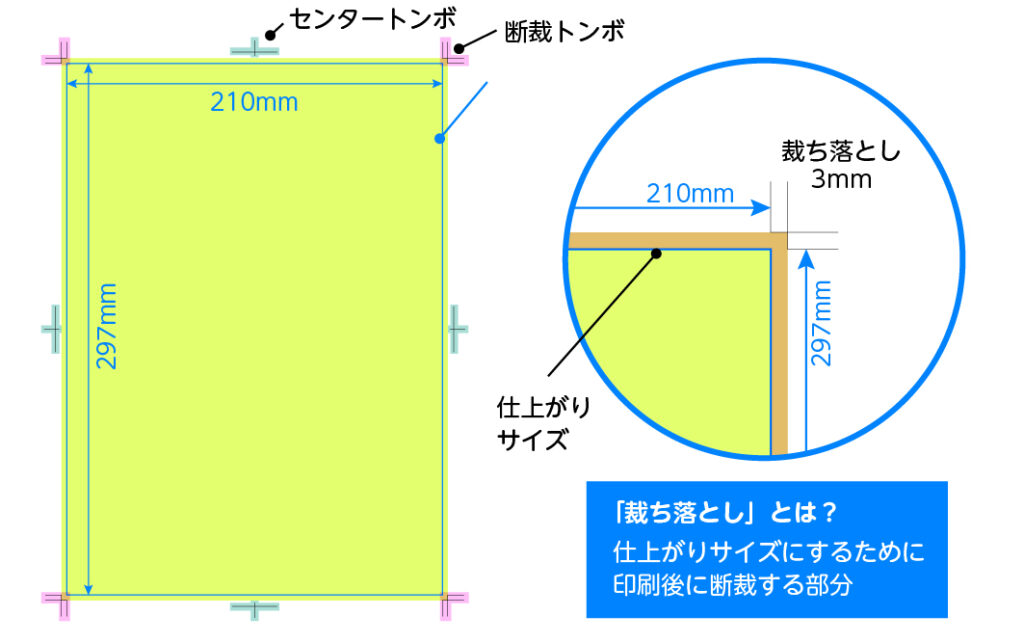

裁ち落としとは?

「裁ち落とし」とは、仕上がりサイズよりも一回り大きく背景や画像を広げてデザインする部分のことを指します。一般的には、仕上がりサイズの外側に上下左右3mmずつ設けるのが基本です。たとえば、A4サイズ(210mm×297mm)のチラシを作る場合、実際のデザインサイズは216mm×303mmになります。この余白部分が「裁ち落とし」エリアです。

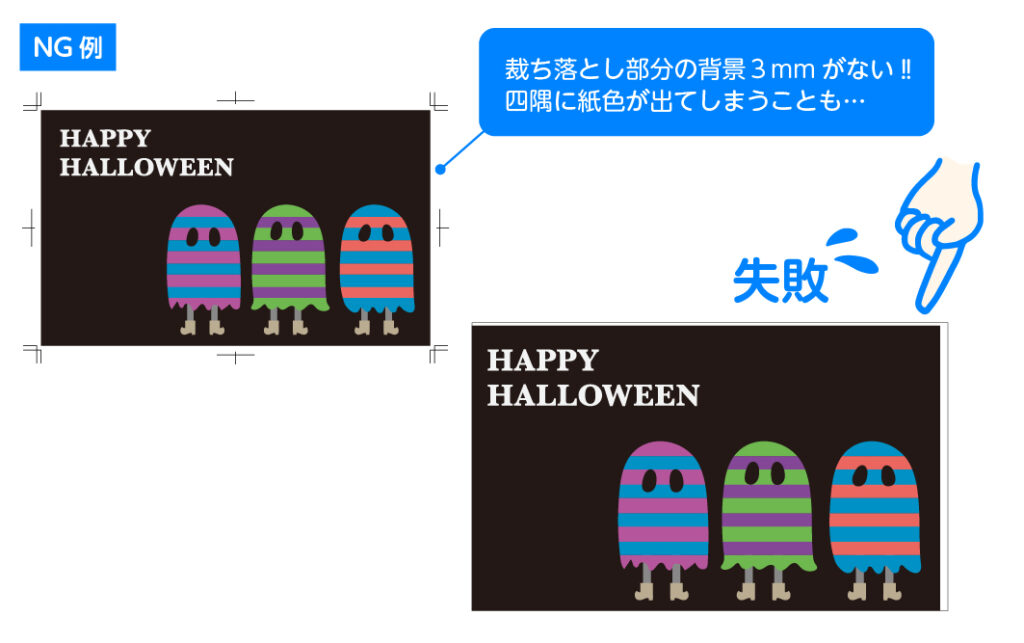

なぜ裁ち落としが必要なの?

印刷物は、大きな用紙に複数面を印刷してから、裁断して仕上がりサイズに整えるという工程を経ます。この裁断作業には、わずかなズレがどうしても生じます。

もし背景や色が仕上がりサイズぴったりで作られていると、裁断時のズレによって、紙の端に白いフチ(紙の地の色)が出てしまうことがあります。これを防ぐために、デザインを少し大きめに作っておき、多少ズレても余白が出ないようにする――それが「裁ち落とし」の役割です。

よくある失敗と対策

「デザイン通りに印刷したのに、なぜか端に白い線が…」というトラブルの多くは、裁ち落としの設定漏れが原因です。特に、WordやPowerPointなどで作ったデータをそのまま印刷所に渡してしまうと、裁ち落としが設定されておらず、白フチが出てしまうケースが多いのです。

対策としては、IllustratorやInDesignなどの印刷向けソフトを使い、必ず裁ち落としを設定すること。

印刷前にチェックしよう

入稿前には、次の3点を確認しましょう。

- 裁ち落としは3mm設定されているか

- トンボ(トリムマーク)がついているか

- 仕上がりサイズに収めるべき要素(文字など)が余白ギリギリになっていないか

これらを押さえておくだけで、仕上がりの精度はグッと高まります。

まとめ

裁ち落としは、見た目には目立たない部分ですが、印刷の品質を大きく左右する大切な要素です。ちょっとした手間で、仕上がりの美しさとプロらしさが変わります。これから印刷物を作る方は、ぜひ「裁ち落とし」を意識してみてくださいね。